Trattato sugli Atti umani

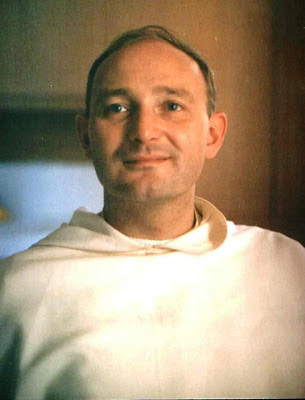

P. Tomas Tyn

Lezione 6 (Parte 1/2)

P.Tomas Tyn, OP - Corso “Atti Umani” - AA.1986-1987 - Lezione n. 15 (A-B)

Bologna, 3 marzo 1987

http://www.arpato.org/corso_attiumani.htmLe vicende sono giunte ai triarii *, che erano le truppe proprio di ultima risorsa. Siamo giunti, se ricordo bene, alla I-II, della Prima Secundae appunto alla questione 18, che è veramente di un carattere fondante, direi. Lo sono un po’ tutte le questioni, anche le precedenti, soprattutto quella del fine ultimo, ma questa diciottesima è fondante per il passaggio, se volete, o per la fondazione, diciamo così, della morale nella metafisica, nell’ontologia. Per il passaggio dall’ontologia: dall’essere alla deontologia, al dover essere, ossia all’essere finalizzato, all’essere in quanto è buono.

S.Tommaso, il nostro celeste amico, ci aiuta in queste meditazioni, partendo proprio dall’analisi, diciamo così, del trascendentale che è il bonum. Voi sapete bene che ci sono quei concetti cosiddetti trascendentali, perchè non restringono l’ambito dell’ente, ma coincidono con l’ente in quanto tale. Quindi, per esempio, qualsiasi cosa esistente, in quanto esiste, è vera, nel senso di intelligibile. Cioè ogni cosa che esiste, in quanto esiste, è un possibile oggetto di intelligenza, e comunque di conoscenza Similmente ogni cosa esistente è, in quanto esiste. è un possibile oggetto di appetito. Bonum est quod omnia appetunt, il bene è l’oggetto dell’appetito.

Ora, solo ciò che esiste e in quanto esiste, è oggetto dell’appetito. Quindi, in qualche modo, possiamo e dobbiamo dire che ogni ente, in quanto è ente, è buono. Vedete il fondamentale ottimismo della metafisica tomistica, anche se la parola non è molto usata a proposito in questo contesto, Quidquid est, in quantum est, bonum est, tutto ciò che è, in quanto è, è buono.

E allora, S.Tommaso ci spiega una cosa nella sua metafisica profondissima. Questa sarebbe ovviamente da esplicitare, ma adesso ci accontentiamo di questo breve cenno. Diciamo che l’actus essendi è un che di infinito[1]. Perchè di infinito? Perché non c’è in lui alcuna potenzialità. L’unico limite ontologico è il limite della potenzialità.

Tanto è vero che un’essenza, che non coincide con l’essere, pensateci bene, e che quindi ha la ragione del suo essere al di fuori di sè, è una essenza che si presenta come potenza, come possibilità rispetto all’atto di essere. Questo risulta dall’universalità dell’essere. Ovviamente non bisogna essere nominalisti per afferrare questo punto. Cioè, se voi ci pensate bene, tutte le cose che esistono, sono profondamente, sostanzialmente diverse quanto all’essenza. Il libro è diversissimo dal tavolino, per esempio, no?

Però, cose così distanti e così diverse come sono il libro e il tavolino, l’uomo e via dicendo, hanno in comune una realtà, una dimensione della realtà, che anzi rende reale tutto ciò che è, ed è la dimensione dell’essere. Tutto ciò esiste. Quindi l’esistenza è più universale di qualsiasi essenza limitata. Questo è proprio un caposaldo della metafisica tomistica.

Il bene, nel senso forte e assoluto dalla parola, sarà solo l’essere per essenza, ossia Dio. Vi citai l’altra volta proprio a questo proposito il Vangelo, quando Gesù al giovane ricco, che vuole seguirlo, domanda: “Perché mi chiami buono?”, che poi Gesù se lo meritava di essere chiamato buono, comunque, anche come Dio ovviamente. Però Gesù, sapendo bene di riferirsi alla sua natura umana, gli dice: “Perché mi chiami buono? Uno solo è buono, Dio”. Veramente, in senso perfetto e pieno della parola, in assoluto solo Dio è buono. Però, per partecipazione, sono buone tutte le altre cose che sono, in quanto sono.

Ora, S.Tommaso dice che però, nel concetto del bonum, è racchiusa una connotazione particolare, che non è restringente rispetto all’essere, e quindi il bonum continua ad essere un trascendentale, però è una connotazione che fa differire la ratio boni, cioè il concetto, potremmo dire, la natura del bene, per esempio dalla natura del vero o dalla stessa natura dell’ente, di ciò che ha l’essere.

Perchè nel bene c’è una particolare esigenza, non solo di essere, ma di avere la pienezza di quell’essere, che compete ad una determinata essenza. Quindi non solo avere l’essere, quocumque modo, avere un po’ di essere, ma avere tutto quell’essere che spetta ad una essenza. Quindi, il bene consiste in una pienezza di essere, cosicchè noi possiamo dire che un’entità che ha solo il bene, diciamo che ha solo l’essere sostanziale, ma non è pienamente sviluppata secondo tutte le esigenze della sua essenza. Possiamo dire che questa sostanza è un ente, è un vero per se, ma è un bene solo per accidens, proprio perché nella ratio boni c’è l’esigenza, non solo di avere un po’ di essere, ma di averlo appieno.

Ora, vedete, da questa analisi universale, dell’entità, ossia dell’avere l’essere dalla parte di una essenza sussistente, quindi da questa analisi metafisica, S.Tommaso passa da ciò che vale per ogni essenza limitata, ad ogni essenza che è detta buona se ha la pienezza dell’essere; e può permetterselo, perché c’è una analogia propria tra questi due termini. Da qui S.Tommaso passa alla considerazione di quell’essenza del tutto particolare, che è l’essenza dell’atto umano.

E anche qui vale che l’essenza dell’atto umano, come ogni altra essenza, potrà essere buona, solo se avrà tutto quell’essere, che le spetta secondo le sue esigenze proprie. Solo che l’essenza dell’atto umano ha in sé un che di particolare, che S.Tommaso qui non esplicita, ma lo suppone come una realtà scontata.

E cioè l’essenza dell’atto umano non è un’essenza finalizzata per natura; è una essenza, la cui finalizzazione consiste in un atto della ragione e della volontà umana. Cioè l’atto umano dà il fine a se stesso.

Le realtà naturali hanno già dei fini, che Dio Onnipotente ha dato a ogni essere nella sua fisicità. Un cane ha per esempio l’istinto nutritivo Quell’istinto nutritivo è finalizzato. Quindi per natura quel cane ha quel determinato fine, non può decidere.

Breve interruzione

D’altra parte questo vale anche per noi, per quanto riguarda gli istinti nutritivi. Cioè non possiamo dire: adesso io faccio l’eroe, non ho fame, non ho sonno. Adesso c’è la quaresima, quindi è meglio che vi esorti a dominare anche l’istinto nutritivo. Ma effettivamente, per quanto riguarda diciamo il suo impulso istintuale, quello non si domina.

Quindi questa tendenza c’è e il suo fine è tale, che la volontà non decide se dare a se stessa o a quell’atto quel determinato fine. Invece, là dove, come nella materia morale propria, l’oggetto dell’atto umano dipende dalla scelta libera, è la stessa scelta che gli assegna quel fine. Non il fine ultimo, perché necessariamente tutti aspiriamo alla beatitudine. Ma il fine prossimo, in qualche modo, sì. Questo atto lo faccio per Dio e faccio quell’atto determinato per onorare Dio, anziché quell’altro, di cui so che invece a Dio non potrà dare onore.

Quindi, quella che è l’esigenza del tutto particolare dell’atto umano, è che abbia il fine dovuto, il fine assegnato allo stesso atto umano dalla volontà, nell’atto di scelta deliberata, che questo atto abbia il fine dovuto. Quindi, se un atto umano libero, e correttamente finalizzato, avrà la pienezza del suo essere dovuto e sarà conforme alla norma morale[2].

Breve interruzione

Se la finalità[3] assegnata a quell’atto da parte della ragione e della volontà nel momento della libertà, cioè nel momento della scelta, discorda con ciò che è la finalità connaturale di tale atto, quell’atto sarà disordinato. Notate bene questo sdoppiamento della finalità connaturale e del dominio della finalità da parte della ragione e della volontà umana. Facciamo un esempio, preso quel tema tanto discusso al giorno di oggi, come l’uso della sessualità. Che la sessualità abbia un fine procreativo, su questo non ci sono dei dubbi, mi pare, no? Quindi, da quel lato il Padre Eterno le ha assegnato un fine, che non è in nostro dominio. Possiamo riconoscerlo, possiamo rifiutarlo, ma il fine è sempre quello. La verità delle cose è quella.

Ora, in qualche modo, dandoci questa dimensione procreativa, Dio ci invita a usarne, ma usarne sempre rispettando i suoi fini. Ebbene, è in potere della nostra libertà rispettare quel fine oppure no; si può usarne senza il rispetto di quel fine, che però comunque c’è per natura. Allora è la cosiddetta relazione trascendentale dell’atto umano libero al fine dovuto connaturale, ossia alla legge naturale, è questa relazione al fine dovuto secondo natura, secondo la legge naturale, che costituisce la bontà dell’atto umano. Se c’è relazione di conformità, l’atto è buono; se c’è relazione di difformità, cioè un venir meno, una privazione rispetto a questa conformità, allora siamo nella malizia morale.

Quindi, qui il bene e il male morale è un caso particolare, diciamo così, del bene e del male, fisico. Quindi S.Tommaso spiega bene che in tutte le cose, che hanno un essere diciamo così partecipato, che non è l’essere per essenza del bene divino,[4]

Breve interruzione

… c’è una peccabilità, c’è una possibilità di venir meno o nell’ordine fisico ossia involontariamente, dove ovviamente il conseguimento del fine non dipende da una scelta deliberata, o volontariamente, nell’atto umano, quindi morale, moralmente responsabile, dove il venire meno rispetto al fine non è dovuto ad un incidente fisico, ma è dovuto alla stessa scelta deliberata.

Facciamo l’esempio. Pensiamo ad un incidente. Adesso abbiamo le settimane bianche, da dove cercherò di attingere l’esempio. Uno va in montagna; scia, eccetera, e poi dopo gli va male. Si rompe una gamba. Poverino, gliela fasciano, ingessata, eccetera. Quel poveretto poi ovviamente esegue un movimento un tantino zoppicante. Ebbene, certamente lo zoppicare è un difetto fisico, però quel difetto fisico dell’azione deriva dal difetto fisico dell’agente. Cioè deriva dal fatto che ha la gamba rotta, insomma. Con la gamba rotta non si può correre proprio.

Invece nell’azione morale, l’agente è normale, sennò non sarebbe in grado di fare un vero e proprio peccato. Quindi non è in grado di peccare in senso proprio. Cioè non è in grado di elicitare un atto veramente umano, se non è nel pieno possesso delle sue facoltà di intendere e di volere, come dicono i giuristi.

Quindi lì l’agente è disposto bene fisicamente, ma si indispone da se stesso, togliendo alla sua libertà quell’ordinamento finalistico, che sarebbe dovuto all’atto libero secondo le esigenze della natura. Così vedete come la morale, insomma, è una cosa difficilissima da esprimere. Ma qui S.Tommaso tocca un punctum dolens anche della filosofia moderna. Cioè si tratta in qualche modo dell’ontologia della intenzionalità umana.

E’ una cosa interessantissima vedere come nella interiorità, nella vita interiore spirituale dell’uomo, si dischiude una dimensione dell’essere, che va al di là della pura fisicità dell’essere. E’ diverso il mio essere fisico dal mio essere morale. L’essere fisico è quello che già comunque ho; l’essere morale invece è quello che in qualche modo riesco a dare a me stesso. Ma è terribile, questo. Capitemi bene.

E’ quello che anche gli Antichi hanno intravisto quando già i presocratici, vi ricordate, parlavano del macrocosmo e del microcosmo. E veramente, il Signore ci permette di dirlo, ma guardate che sa quasi da bestemmia. Pensate che il Signore cita il Salmo, il quale dice appunto: “Io ho detto che voi tutti siete dei e figli dell’Altissimo”, Ovviamente Egli si riferisce alla partecipazione della vita divina per grazia.

Tanto vale quindi non pretenderlo satanicamente. Però c’è la tendenza in qualche modo ad atteggiarsi superbamente da dei. Essere divinizzati per rapinam, come dice S.Anselmo, proprio contro Dio. Questa tendenza trova un appoggio in noi, perchè siamo veramente imago Dei.

Cioè quello che Dio è, ossia datore dell’essere sul piano fisico, noi quasi lo siamo sul piano dell’essere intenzionale: i nostri pensieri lì ce li diamo noi a noi stessi. Anche lì però fino ad un certo punto. Diciamo, le nostre azioni libere. Lì veramente abbiamo in qualche modo la possibilità di autodeterminazione.

Ovviamente si tratta di un’azione non dell’essere reale, fisico, ma dell’essere intenzionale, è il dominio dell’ultimo giudizio pratico-pratico, che regolerà la nostra azione. Però bisogna sempre vedere questa analogia dell’uomo con Dio. Lì in fin dei conti senza analogia non si fa neanche un passo. Ci vuole una cultura analogica. Cioè bisogna vedere questa analogia tra Dio e l’uomo, ciò che Dio è nella donazione dell’essere come actus essendi, l’uomo lo è nella determinazione del suo atto deliberato.

Però questa stessa determinazione dell’atto deliberato avviene, cosa importante, nell’ambito della partecipazione dell’atto di essere. Perché dico questo? Perché ci sono alcuni teologucci, si fa per dire, con questo diminutivo. Ci sono alcuni errori spaventosi, mi raccomando, dalla parte dei nostri esistenzialisti, i quali appunto dicono che l’essere è una cosa. Cioè le essenze, ciò che è, gli enti, sono delle cose. Mentre l’essere sarebbe l’annientamento delle cose, cioè l’essere non farebbe parte delle cose.

Che cosa allora è l’essere, secondo gli esistenzialisti? E’ la soggettività allo stato puro. Soggettività contrapposta all’oggetto, solipsismo esagerato alla ennesima potenza. Bisogna esplorare questo animus dell’esistenzialismo moderno. L’essere consiste nella negazione dialettica della cosa, dell’ente, dell’ontico, insomma.

Ora, ciò che si contrappone all’ente, l’essere, nel senso esistenzialistico della parola, non è l’actus essendi tomistico. Questo, secondo loro, sarebbe ancora cosa. E’ la persona, cioè il soggetto, che si contrappone. Ci si collega con il cogito cartesiano[5]. Proprio adesso lo sto spiegando ai nostri filosofi. Quindi questa faccenda mi è di recente memoria.

Il cogito è una verità che si contrappone a tutte le altre, è l’emergenza del soggetto dall’oggetto. Notate bene che su ciò S.Tommaso non ha dubbi, e ci avverte: figlioli, siate modesti, anche la vostra soggettività, per quanto contrapposta alle singole essenze nella loro singolarità, assieme alle essenze è immersa nella partecipazione dell’atto di essere, che è comune a tutti gli enti finiti, compresa, la nostra soggettività.

Quindi, l’errore degli esistenzialisti è comprensibile, perché effettivamente essi non fanno altro che porre l’accento su quello che dice anche il beato Aristotele, ossia che anima est quodammodo omnia, l’anima è tutti gli enti. C’è quasi una specie di coincidenza tra l’anima e tutto l’essere, perché non c’è essere, che non sia conoscibile dall’anima[6].

Ma questo non vuole ancora dire che l’anima sia ontologicamente l’actus purus essendi. Perché l’anima umana sarà aperta a tutti gli enti intenzionalmente, ma fisicamente è una entità a sua volta limitata[7]. Vedete quindi come S.Tommaso fa un discorso estremamente profondo, in cui ci fa vedere, anche senza esplicitarlo, ci fa quasi toccare con mano che la nostra stessa autodeterminazione avviene sempre nella partecipazione dell’essere comunicato da Dio.

Adesso non voglio divagare, sennò perderemmo entrambe le ore, e mi dispiacerebbe. Ma ciò poi si collega naturalmente con la vexata quaestio della premozione fisica. Vi rimando a questo tema. Ossia, ogni atto di autodeterminazione dell’uomo, è a sua volta una determinazione sul piano ontologico da parte di Dio.

Possiamo dire questo. La bontà dell’atto umano consiste in questa sua conformità a ciò che esso deve essere secondo natura. Però ciò non c’è già secondo la natura. Cioè nell’atto umano c’è una certa flessibilità o determinabilità dalla parte della volontà, la quale volontà però non è assoluta, a differenza di quella del Padre Eterno, ma deve sottostare a delle finalità già prefissate. Ciò è agire secondo la verità dell’essere umano, per usare le stesse parole, molto felici, dell’attuale Pontefice, che esprimono molto bene questo stato di cose.

Quindi, naturalmente, se l’uomo, così infatuato della sua intenzionalità, dice: “Io sono libero, quindi la mia volontà è assoluta”, effettivamente diventa quasi, nel suo pensiero allucinante, un Padre Eterno in persona. Non so poi se il Padre Eterno effettivamente sarà contento di questo scambio di persone.

Allora, si pone jenseits des Gut und des Böse, come dice l’amico, amico poi fino a un certo punto, Friedrich Nietzsche. Cioè, si pone al di là del bene e del male. Il superuomo, secondo Nietzsche, è l’uomo, che, il Signore mi perdoni, fa a meno di Dio, cioè non si sente obbligato riguardo a nessuna istanza superiore.

Ma notate, miei cari. Adesso non voglio, così, farvi percorrere tutto questo galleriao di orrori che è la filosofia moderna[8]. Ma comunque, vorrei tuttavia farvi pensare al fatto che, queste bestemmie tremende di Nietzsche, il quale era veramente, come dire, un uomo estremamente irascibile, sono anticipate molto soavemente nientemeno, come si può dire, da quella anima candida di Königsberg, che era quella di Immanuel Kant. E’ una cosa curiosa, ma è così[9].

L’autonomia morale. Notate bene, che ciò ha veramente poi ha dato a Nietzsche la possibilità di elaborare la sua teoria del superuomo, che in sostanza non riconosce sopra di sè delle istanze superiori. Quindi, niente ontologia, tutto è autodeterminazione[10], Allora, autodeterminazione immorale, cioè in sostanza il seguire il primo impulso.

Era insomma l’etica di Callicle, nella Repubblica di Platone, o nell’ontologia c’è questa attrattiva, che poi invece appare nella Repubblica: soddisfare immediatamente i propri bisogni e vantarsi di questo! Cari miei, quanto è diffusa questa tremenda ideologia! Ne ho fatto un’esperienza anche al giorno di oggi, camminando per le strade della città, piene dei teppisti, in esaltazione per il carnevale.

Ride e ridono anche gli studenti

Ad ogni modo, che scambiavano, che scambiavano l’abito del sacro ordine con qualche … Adesso non voglio … Anch’io partecipai di questa messa in scena. Ad ogni modo, ad ogni modo …

Ride e ridono anche gli studenti

Voi capite, miei cari. Pensavano che effettivamente il sottoscritto, fosse vestito così solo per questa evenienza. Insomma si comportavano effettivamente con la carità di Trasimaco e di Callicle. Non so se mi spiego. Ad ogni modo.

Ride e ridono anche gli studenti

Quindi, vedete, che è un’etica molto diffusa ai nostri dì. E quindi capite anche perché poi mi agito un tantino, spiegando queste cose. Ad ogni modo, vedete, l’importante è, insomma, che la libertà umana sottostia all’esigenza dell’essere, insomma che l’essere morale si senta obbligato nei riguardi dell’actus essendi. E’ molto importante, questo. Bene, miei cari. Questo per quanto riguarda le speculazioni tomistiche.

C’è Giovanni di S.Tommaso, c’è Giovanni di S.Tommaso,

Breve interruzione

Una cosa molto interessante, è che Giovanni di S.Tommaso insiste molto sul fatto della trascendentalità di questa relazione. Cioè, l’atto umano, in quanto umano, è relazionato a questa finalità, che gli è dovuta secondo natura, gli è relazionato proprio secondo tutta la sua essenza.

Non si tratta di una relazione predicamentale, che non tocca l’essenza dell’atto umano. L’atto umano è essenzialmente tale solo se sottostà al suo dover essere. Cioè, il fatto di venire meno nella moralità dell’atto umano è anche un mutilare quell’atto umano stesso in ciò che ha di essenziale. Insomma l’atto umano è morale essenzialmente, l’atto umano procedente dalla libertà, è essenzialmente rapportato a questo dover essere, a questa necessità di conformità alla natura dell’uomo, a ciò che dicesi la legge naturale.

Quindi vedete come è profonda e giusta questa spiegazione della moralità come relazione trascendentale tra atto umano e la norma della legge morale. Verremo ancora a parlare di questo. Comunque vi anticipo già questo fatto, che questa determinazione della norma morale avviene secondo le esigenze della razionalità. E questo lo sentirete spesso ripetuto da S.Tommaso; il nostro caro intellettualista non si smentisce mai. Secondo lui veramente la dignità dell’uomo consiste nella sua razionalità.

E quanto ha ragione, miei cari, quanto ha ragione! Cioè, la differenza specifica dell’uomo, e quindi anche la necessità di vivere dignitosamente, è quella di vivere secondo o all’altezza della differenza specifica, cioè privilegiando l’aspetto razionale.

Ora, notate, quel fatto ha un duplice risvolto: uno obbiettivo e uno soggettivo. Cioè c’è l’esigenza di lasciarsi guidare dalla ragione ex parte subiecti, ragione che è una dimensione della nostra soggettività, secondo le esigenze di quella verità dell’essere umano, dell’esistenza umana, di cui parla il Papa, che sono a loro volta esigenze di una natura razionale.

E’ come se la ragione ci indicasse, permettete di dirvelo così, come se la ragione ci indicasse le vie da percorrere per rimanere all’altezza di una natura, che per essenza è a sua volta razionale. Cioè, questo essere razionale dell’uomo è obbiettivamente, ex parte obiecti un essere razionale. Non sono io che ho scelto di essere razionale, ma è il Padre Eterno che mi ha fatto così e Lo ringrazio tuttora che mi ha fatto così.

Quindi la dignità dell’uomo sta nel fatto della sua differenza specifica, essere razionale, e questo obiettivamente. Però poi, soggettivamente, se volete, la coscienza, la razionalità pratica, ci indicano che cosa fare per agire esattamente secondo le esigenze di una natura, che non è la natura di una bestia, ma la natura di un essere razionale.

Quando S.Tommaso dice che agire moralmente significa esse secundum rationem, questo esse secundum rationem ha un duplice significato: sia ex parte subiecti, lasciarsi guidare dalla coscienza, ma anche ex parte obiecti, giacché la coscienza dev’essere formata secondo la verità di quella natura che obbiettivamente è razionale.

Questa mi pare una cosa assai importante. Questo si connette poi con un argomento che S.Tommaso esplicita, nel trattato sulla legge naturale. Adesso pure non ho il testo concreto, ma comunque lo troverete facilmente. Lì, mi pare che sia la questione 93, ma non vorrei sbagliare, dice che praticamente la lex naturalis est aliquid a ratione constitutum, qualche cosa di costituito dalla ragione.

Ora, capite, questo apparentemente porta acqua al mulino dei nostri immoralisti contemporanei, perché, se la legge naturale è un qualcosa di costituito dalla ragione, sono io che mi detto la legge. E torniamo all’autonomia morale di Kant e poi semmai al superuomo, o sottouomo, per la verità, di Nietzsche.

Invece, S.Tommaso, intende questo aliquid a ratione constitutum, non già nel senso che è la mia razionalità soggettiva che stabilisce la legge naturale, ma che la legge naturale è fondata sulla razionalità del mio essere umano obiettivo e ovviamente eletta come tale, nella sua verità, dalla mia razionalità pratica. C’è come una specie di promulgazione della legge naturale alla mia coscienza. Io prendo atto del mio essere razionale. E in questo prendere atto del mio essere razionale io scopro la legge naturale, cioè la legge morale.

Poi ovviamente, una volta scoperta la legge naturale in tutta la dovizia delle sue finalità, a questo punto devo ovviamente adeguare, vedete l’aspetto della adaequatio, le mie autodeterminazioni a quella determinazione che Dio mi ha già dato sul piano dell’actus essendi. Vedete come la morale si connette strettamente con la metafisica, più strettamente di quanto potrebbe sembrare.

Dopo di ciò, miei cari, come vedete, questo primo articolo della quaestio 18 ve lo raccomando molto, non solo perché poi tartasso i cari studenti agli esami su simili argomenti, ma anche per ragioni meno immediatamente utili al fine del voto, ma proprio da prendersinel senso che è una questione importante. Ebbene, dopo questa fondazione diciamo della moralità obiettiva, S.Tommaso passa a ciò che si chiamano le fontes moralitatis, cioè le fonti della moralità, da dove scaturisce poi in particolare la moralità, la determinazione obiettiva della moralità dell’atto umano.

Vi dico subito quali sono queste fontes, tanto perché le memorizziate. Sapete, anche nell’esame di confessione questo è un tema prediletto. Quindi, tenetelo bene a memoria. Le fonti della moralità sono tre. Anzitutto l’oggetto dell’atto umano o anche il fine dell’opera, finis operis, perché l’oggetto ovviamente è un che di finalizzato, è un fine dell’atto; quindi il fine dell’opera. Poi c’è il finis operantis, il fine dell’operante, quel fine remoto a cui è proprio ordinata la mia opera particolare. E poi ci sono le circostanze.

S.Tommaso propone un altro ordine. Io ho premesso il fine, perché il fine è più importante ovviamente delle circostanze. S.Tommaso invece procede partendo dall’oggetto, che è la moralità più fondamentale, più essenziale, poi passa alle circostanze e finisce con il fine remoto.

Vediamo in che modo l’atto umano sia determinato dal suo oggetto. Anche qui la fondazione di questo discorso si rifà all’analogia. Il primo articolo proprio getta le basi di tutto il resto. Se c’è una analogia tra l’essere morale e l’essere nel senso ontologico della parola, se c’è questa analogia, io posso in qualche modo pensare alle entità fisiche, per esemplificare analogicamente, ma secondo l’analogia propria, quello che accade sul piano dell’atto umano.

Ora, S.Tommaso da buon aristotelico, in questo segue appieno lo Stagirita, e d’altra parte segue semplicemente la sana ragione umana, si chiede da dove trae la specie una sostanza materiale, una sostanza fisica, da dove trae la sua specie, la sua determinatezza specifica. Ebbene, la risposta è ovviamente dalla forma. Forma format in specie, è la forma che determina la specie della cosa.

Quindi, ogni essenza materiale, fisica, è determinata dalla sua forma; dalla forma trae la sua determinatezza specifica. Quindi la prima realtà, a cui mira un agente fisico, è imprimere la forma che determina la specie alla materia di un effetto distinto dall’agente, numericamente distinto dall’agente.

Quindi la materia dell’effetto è distinta dalla materia dell’agente, però la forma è specificamente identica. Sarà poi una forma numericamente a sua volta diversa, perché individuata in due sostrati diversi. Il solito esempio: una pianta genera un’altra pianta. Ebbene, la pianta generante vuole che nella materia della pianta generata ci sia la stessa forma che possiede la pianta generante.

Quindi, la prima perfezione, per così dire, la perfezione sostanziale, a cui mira l’atto di generazione fisica, è l’essere della forma nella materia dell’effetto, affinché la materia dell’effetto giunga alla perfezione della specie determinata dalla forma.

Sicché, se un agente materiale non riesce a imprimere la sua forma specifica nella materia dell’effetto, non determina nemmeno la sostanza del generato. Quindi l’essere più proprio, immediato fondamentale e basilare, il primo essere, che una sostanza fisica ha, è l’essere datole dalla sua forma sostanziale. Vi ricorderete dalla cosmologia questo discorso assai importante della distinzione tra materia prima e forma sostanziale.

La materia prima di suo è un bel nulla[11]. Perché? Perché è pura possibilità[12]. Quindi diventa atto solo in quanto sottoposta alla forma sostanziale, cioè ha l’essere[13] solo mediante la forma sostanziale. Il primo essere che la materia riceve è quello che le è dato dalla sua forma sostanziale. Quindi, la prima perfezione dell’ordine fisico è la perfezione della specie, che deriva dalla forma.

Ora, il ruolo della forma, nell’ambito dell’atto, è svolto dal fine specificante, cioè dalla ratio formalis obiecti, dalla ragione formale specificatrice dell’oggetto. Voi sapete che tutte le realtà dinamiche, le facoltà, gli abiti e gli atti, sono sempre specificati dalla ratio formalis obiecti, dal modo di attingere formalmente all’oggetto. Quindi, il ruolo dell’oggetto nell’ambito morale sarà analogo al ruolo della forma nell’ambito delle entità fisiche. Perciò la specificazione morale dell’atto, il primo e fondamentale essere morale di un atto umano, gli deriverà dall’oggetto.

Così ci sono determinati atti che sono o buoni o cattivi in genere. Ce lo dice appunto S.Tommaso, ma non c’è bisogno di lui, per saperlo. Ci sono determinati oggetti rispetto ai quali non ci può essere se non un atto umano buono. Per esempio dare un’elemosina di per sé. Adesso non badando ai fini eventualmente deteriori. Pensate ai farisei. Ci sarà, mi pare, il Vangelo di dopodomani con i farisei che fanno suonare la tromba. Allora, va bene, in tal caso il fine remoto è sbagliato.

Però, dare l’elemosina è intrinsecamente un atto sempre buono nella sua specie, o dal genere. Può essere guastato dal fine, ma dal genere è sempre buono. Invece, S.Tommaso fa questo esempio del furto: prendere delle cose non nostre, non del soggetto, è sempre un atto sbagliato, per cui non posso dire: prendo al mio prossimo qualcosa e però faccio un grande atto di carità.

C’è una certa dissonanza tra queste due cose. Quindi, ci sono determinati oggetti che specificano, danno una prima moralità o già buona o già in partenza cattiva all’atto amano. Questa è una moralità fondamentale. Questo lo dico proprio perché al giorno di oggi si tende un tantino a essere machiavellici, seppur non sembri. Perché? Perchè noi ci atteggiamo, adesso, ad una cristianità molto più, come dire, pacifica della cristianità medioevale. Ma in fondo, in fondo, a forza di voler sfuggire alla Santissima Inquisizione, cadiamo nel Rinascimento, di nuovo in Machiavelli.

Quindi, va bene dire, ama et fac quod vis, come diceva S,Agostino, ma non nel senso di ama e fa quello che ti pare. La carità copre una moltitudine di peccati. Ebbene, sì, li copre nel senso della penitenza. Per cui prima bisogna fare seriamente la penitenza - ecco, il tema quaresimale -, bisogna fare seriamente penitenza per disfarsi dal peccato tramite la carità.

Non è invece il discorso che io, con tanta carità nel cuore, poi faccio una bestialità. La carità lì non serve veramente a coprire il peccato, perché è proprio incompatibile con la moralità fondamentale e con una elevata moralità del fine. Non è possibile rapportare un fine immediato distorto, depravato, a chissà quale fine nobile, che dovrebbe poi giustificare i mezzi, di questa morale, che è poi immorale, machiavellica.

Questo dicasi rispetto a questi patemi dei moralisti contemporanei, i quali appunto dicono naturalmente che quello che conta è l’intenzione. Quindi, se io ammazzo il prossimo con le migliori intenzioni di questo mondo, se ho fatto bene la mia opzione fondamentale, questi atti categoriali contano ben poco.

Insomma, si tratta della distinzione tra l’atto trascendentale e categoriale L’importante è l’atto trascendentale: io amo il Signore Dio, ottima opzione fondamentale. Poi ne combino di tutti i colori, ma non mi tocca perché sono tutte vicende categoriali, che uno può disprezzare.

E no, cari. Il Vangelo è molto severo su questo punto. La nostra giustizia deve essere più grande di quella dei farisei e degli scribi, ma se è minore, come potrebbe essere più grande? Se non abbiamo neanche quella dei farisei e degli scribi, come possiamo poi pretendere di avere quella giustizia che ci fa entrare nel Regno dei Cieli?

Guardate che purtroppo è un discorso molto molto preoccupante. C’è quella tendenza a un certo fideismo irrazionalistico anche in morali bus. Come per dire, ma insomma, queste vicende di giustizia sono trascurabili; questo è fariseismo; noi siamo più di manica larga. Porgiamo la guancia di ogni nostro prossimo, la nostra un po’ meno. Ma, per quanto riguarda le strutture sociali, le lasciamo corrompere da cima a fondo, con tanta carità e perdono. Apparentemente sono tutti raggianti di una elevata morale evangelica.

In fondo, ovviamente, pretendono di amare il Cristo senza osservare i suoi comandamenti. Cosa che, ahimè, non è possibile. Ahimè, perché è meglio che sia così. Il Nostro Signore Salvatore lo dice molto chiaramente: “Chi mi ama osserva i miei comandamenti”. Anche Lui era un intellettualista come l’amico d’Aquino. Quindi, quindi, vedete, non si può amare se non nella verità.

Lo so che la verità mortifica un po’ gli slanci dell’amore. Però, insomma, l’amore non è veramente tale, se non è radicato nell’autenticità della verità, anche quella dell’essere umano.

Bene, miei cari. Mi fermo qui nei miei discorsi. Poi dopo vi lascio i cinque minuti di pausa e ci rivediamo per la seconda ora.

Fine Prima Parte (1/2)

Padre Tomas Tyn, OP

Registrazione di Amelia MonesiTrascrizione di Sr. Matilde Nicoletti, OP – Bologna, 10 marzo 2014

Testo rivisto con note da P.Giovanni Cavalcoli, OP – Varazze, 22 agosto 2015.

Notate bene questo sdoppiamento della finalità connaturale e del dominio della finalità da parte della ragione e della volontà umana. Facciamo un esempio, preso da quel tema tanto discusso al giorno di oggi, come l’uso della sessualità. Che la sessualità abbia un fine procreativo, su questo non ci sono dei dubbi, mi pare, no? Quindi, da quel lato il Padre Eterno le ha assegnato un fine, che non è in nostro dominio. Possiamo riconoscerlo, possiamo rifiutarlo, ma il fine è sempre quello. La verità delle cose è quella.

La morale è una cosa difficilissima da esprimere. Ma qui S.Tommaso tocca un punctum dolens anche della filosofia moderna. Cioè si tratta in qualche modo dell’ontologia della intenzionalità umana.

È una cosa interessantissima vedere come nella interiorità, nella vita interiore spirituale dell’uomo, si dischiude una dimensione dell’essere, che va al di là della pura fisicità dell’essere. È diverso il mio essere fisico dal mio essere morale. L’essere fisico è quello che già comunque ho; l’essere morale invece è quello che in qualche modo riesco a dare a me stesso. Ma è terribile, questo. Capitemi bene.

È quasi come se l’uomo - il Padre Eterno mi perdoni -, fosse come un Padre Eterno in miniatura. Ciò si collega con quello che la Bibbia dice riguardo all’imago Dei, ossia che egli è l’immagine di Dio.

Però, si potrebbe dire che già nell’ordine naturale, l’uomo ha in sé una similitudine formale di Dio, l’uomo è datore di essere come Dio è datore di essere, però diversamente. Mi raccomando, miei cari. Perchè lì è il punto. Capitemi bene. Perché, se uno pretende di essere il Padre Eterno sul serio, gli dirò: ma va! Diventa ex nihilo omnia … diventa un dio fallito, come ammette con una rara capacità introspettiva anche l’amico Jean Paul Sartre. Insomma, l’uomo che pretende di essere Dio, riesce ad esserlo solo nella modalità fallimentare.

Tanto vale quindi non pretenderlo satanicamente. Però c’è la tendenza in qualche modo ad atteggiarsi superbamente da dei. Essere divinizzati per rapinam, come dice S.Anselmo, proprio contro Dio. Questa tendenza trova un appoggio in noi, perchè siamo veramente imago Dei.

Cioè quello che Dio è, ossia datore dell’essere sul piano fisico, noi quasi lo siamo sul piano dell’essere intenzionale: i nostri pensieri lì ce li diamo noi a noi stessi. Anche lì però fino ad un certo punto. Diciamo, le nostre azioni libere. Lì veramente abbiamo in qualche modo la possibilità di autodeterminazione.

Ovviamente si tratta di un’azione non dell’essere reale, fisico, ma dell’essere intenzionale, è il dominio dell’ultimo giudizio pratico-pratico, che regolerà la nostra azione. Però bisogna sempre vedere questa analogia dell’uomo con Dio. Lì in fin dei conti senza analogia non si fa neanche un passo. Ci vuole una cultura analogica. Cioè bisogna vedere questa analogia tra Dio e l’uomo, ciò che Dio è nella donazione dell’essere come actus essendi, l’uomo lo è nella determinazione del suo atto deliberato.

Però questa stessa determinazione dell’atto deliberato avviene, cosa importante, nell’ambito della partecipazione dell’atto di essere. Perché dico questo? Perché ci sono alcuni errori spaventosi …

Quello che è paradossale nella soggettività umana, intellettiva voglio dire, è che effettivamente noi siamo dei portatori ontologicamente finiti di una intenzionalità infinita. È questo il fatto curioso.

Quindi, l’errore degli esistenzialisti è comprensibile, perché effettivamente essi non fanno altro che porre l’accento su quello che dice anche il beato Aristotele, ossia che anima est quodammodo omnia, l’anima è tutti gli enti. C’è quasi una specie di coincidenza tra l’anima e tutto l’essere, perché non c’è essere, che non sia conoscibile dall’anima.

Ma questo non vuole ancora dire che l’anima sia ontologicamente l’actus purus essendi. Perché l’anima umana sarà aperta a tutti gli enti intenzionalmente, ma fisicamente è una entità a sua volta limitata. Vedete quindi come S.Tommaso fa un discorso estremamente profondo, in cui ci fa vedere, anche senza esplicitarlo, ci fa quasi toccare con mano che la nostra stessa autodeterminazione avviene sempre nella partecipazione dell’essere comunicato da Dio.

Immagini: Padre Tomas Tyn, OP

* Un competente in letteratura latina, il Prof. Giuseppe Russo, mi ha fatto notare che la parola “triani” o “traiani” va sostituita con “triarii”.

Riporto qui il testo della lettera che ho ricevuto, in data 13 gennaio 2024, ringraziando l’Autore.

«Caro Padre, nell'incipit della trascrizione della lezione 6 di P. Tyn sugli atti umani, da lei appena pubblicata sul suo blog, si legge: "Le vicende sono giunte ai traiani, che erano le truppe proprio di ultima risorsa". Nel pdf della stessa lezione pubblicato già da tempo su arpato.org è scritto invece dubitativamente "triani", seguito da un punto interrogativo. In realtà, occorrerebbe correggere sia "traiani" sia "triani" in "triarii", che erano la terza e ultima fila della fanteria romana di età repubblicana, costituita dai soldati più esperti, che entravano in azione quando le prime due file erano state ormai sbaragliate. Da qui l'espressione proverbiale "res ad triarios redit" (Tito Livio, VIII, 8, 11), impiegata nel senso che una certa situazione diviene tanto critica che si rende necessario ricorrere alle estreme risorse disponibili. Nella sua lezione, P. Tyn traduce in italiano questa espressione latina intendendola proprio nel suo senso proverbiale. Dunque, non "traiani" o "triani", bensì "triarii". Se ritiene di correggere, lo faccia pure tacitamente. Un caro saluto. Giuseppe Russo».

[1] Si parla dell’esse, non dell’ipsum Esse. Non solo Dio, ma già l’essere come tale è infinito. Solo che questo può essere finitizzato nell’essenza, mentre l’essere divino no. L’essere infatti deve esser atto di un’essenza finita, mentre l’ipsum Esse è atto di un’essenza infinita. Allora, se l’essenza è finita, l’essere per poter essere contenuto in lei, deve adattarsi alla sua finitezza. Invece nell’essere divino l’essere è al massimo della sua perfezione perché l’essenza gli dà uno spazio infinito.

[2] Probabili parole.

[3] Probabili parole.

[4] Parole probabili.

[5] Gli esistenzialisti intendono il realismo tomista del reale esterno alla persona come “cosalismo”. In tal senso contrappongono “persona” a “cosa”. Solo l’io è lo spirito; ciò che mi circonda sono solo fenomeni empirici. Per gli esistenzialisti il vero essere non è l’actus essendi, non è la res nel senso tomistico, ma è la la “persona” nella concezione cartesiana dell’ io penso o della res cogitans. Insomma, per loro l’esistenza non è l’esistere in senso analogico-trascendentale, ma sono io nella mia finitezza e precarietà. L’io è un puro esistere situazionato, contingente, storicizzato e senza essenza. La mia essenza, diversa da quella degli altri, la pongo io, la “progetto” secondo la mia libertà. Non esiste quindi una natura umana universale, ma ognuno determina la propra essenza sua scelta. L’esistenzialismo nasca da un incrocio fra Ockham, Cartesio e Kant.

[6] E’ su questa grande verità fraintesa che fa presa il virus dell’idealismo, una gnoseologia che conduce ad una metafisica panteista. Cf Guido Mattiussi, Il veleno Kantiano, Roma 1914.

[7] Ma appunto l’idealismo riduce l’esse reale all’ esse intentionale o esse cognitum, l’essere al pensiero.

[8] Ovviamente Padre Tomas intende riferirsi agli errori e non condannare in blocco la modernità.

[9] In Kant non c’è il concetto del dover render conto del proprio agire a un Dio trascendente, realmente esistente, superiore alla ragione e legislatore della ragione, ma solo al proprio ideale di umanità aprioricamente presente nella ragione, e che, secondo Kant, solo per metafora o simbolicamente può essere chiamato “Dio”. Ma si tratta solo dell’“ideale della ragione”. Ora è chiaro che una simile idea di Dio e della ragione costituiscono già un ateismo implicito, che sarà appunto esplicitato da Nietzsche.

[10] Non c’è un essere fuori di me (ontologia), ma l’essere lo pongo io.

[11] Nulla di qualificato, ma in realtà è un poter essere, è un soggetto di forma.

[12] Meglio: potenzialità.

[13] Essere in atto.

Un competente in letteratura latina, il Prof. Giuseppe Russo, mi ha fatto notare che la parola “triani” o “traiani” va sostituita con “triarii”.

RispondiEliminaRiporto qui il testo della lettera che ho ricevuto, in data 13 gennaio 2024, ringraziando l’Autore.

«Caro Padre, nell'incipit della trascrizione della lezione 6 di P. Tyn sugli atti umani, da lei appena pubblicata sul suo blog, si legge: "Le vicende sono giunte ai traiani, che erano le truppe proprio di ultima risorsa". Nel pdf della stessa lezione pubblicato già da tempo su arpato.org è scritto invece dubitativamente "triani", seguito da un punto interrogativo. In realtà, occorrerebbe correggere sia "traiani" sia "triani" in "triarii", che erano la terza e ultima fila della fanteria romana di età repubblicana, costituita dai soldati più esperti, che entravano in azione quando le prime due file erano state ormai sbaragliate. Da qui l'espressione proverbiale "res ad triarios redit" (Tito Livio, VIII, 8, 11), impiegata nel senso che una certa situazione diviene tanto critica che si rende necessario ricorrere alle estreme risorse disponibili. Nella sua lezione, P. Tyn traduce in italiano questa espressione latina intendendola proprio nel suo senso proverbiale. Dunque, non "traiani" o "triani", bensì "triarii". Se ritiene di correggere, lo faccia pure tacitamente. Un caro saluto. Giuseppe Russo».